- TOP

- ちょっと寄りたい日本橋の名所・名店

八重洲エリア

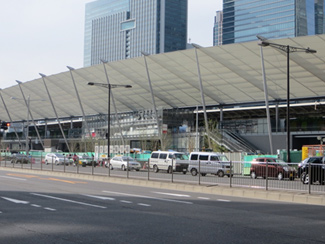

1.東京駅八重洲口グランルーフ

JR線、東京メトロ丸の内線「東京駅」

2013年秋にオープンした新しい東京の顔です。東京駅は、丸の内側は昔のレンガ作りの駅舎を再現しましたが、八重洲は未来の東京を表現しています。帆を表す大きな白い屋根が売りです。またこれにより八重洲側の北のノースから南のサウスまで繋がり便利になりました。

2.日本橋プラザビル

JR線、丸の内線「東京駅」 八重洲中央口傍

丸善から見たら東京駅方向、高島屋と東京駅を結ぶ、さくら通り沿いのお隣の中央区関係のビル。昔は日本橋城東小学校があったところです。この小学校、現在は東京駅八重洲北口方向の旧京橋昭和小学校と合併してそちらに移転統合しています。さくらの季節はビル前の広場でお祭りがあります。またここの広場はイベント会場としてとても人気スポットです。

そして私ども、「お江戸日本橋歯科医師会」は、毎年6月4日に虫歯予防デーの行事を行っていますので、みなさん是非来てください。

3.日本橋高島屋

JR線、丸の内線「東京駅」 八重洲口

東京メトロ東西線、浅草線、銀座線「日本橋駅」 直通にて入れます。

東京駅八重洲北口から歩いても近いけど、地下鉄銀座線の駅から直接入れます。歴史はもう充分でしょう。東京を代表するデパートというとここと三越でしょう。お買いものに目がいきますが、ここは建物が立派です。ぜひ鑑賞ください。数年前に外装をリフレッシュしました。今ではこの中央通りに面した歴史的な建物は、京橋の明治屋、三越本館、とここだけです。

4.丸善

JR線、丸の内線「東京駅」 八重洲口

東京メトロ東西線、銀座線「日本橋駅」歩いてすぐ。

都営浅草線「日本橋駅」歩いてすぐ。

日本橋高島屋の向かいにある本の丸善です。歴史も古くとくに洋書で有名ですね。

丸の内側にも大きなお店がありあすが、こちらが本拠地です。創業者の開発した「ハヤシライス」がいただけるお店もここにあります。

5.コレド日本橋

東京メトロ東西線、浅草線、銀座線「日本橋駅」歩いてすぐ。

日本橋交差点にある複合商業ビルです。昔は東急百貨店、もっと昔は白木屋百貨店といいました。現在、上層階はオフィスですが下層階は美味しい飲食店などが多く入り気楽に楽しめます。

6.日本橋郵便局

東京メトロ東西線、浅草線、銀座線「日本橋駅」

「江戸橋南 交差点」

昭和通りを江戸橋から東銀座に向かって歩くとすぐ左側に日本橋郵便局があります。

普通の郵便局と同じように見えますが、ここは前島密が明治4年、日本の近代郵便制度創設とともに、ここに駅逓司と四日市郵便役所(後の東京中央郵便局)を設置した日本郵便発祥の地です。ですから毎年お正月に「年賀状配達式」がここで行われてテレビに映ることが多いのです。前島密の銅像と解説があります。

7.日本橋ダイヤビルディング(旧江戸橋倉庫ビル)

東京メトロ東西線、浅草線、銀座線「日本橋駅」

「江戸橋南 交差点」

江戸橋のたもとにある日本橋川沿いの三菱倉庫の建築物。関東大震災のあと昭和5年に建てられた東京都選定歴史的建造物である「江戸橋倉庫ビル」の旧外観、本体の7割を残し、3年の歳月をかけて平成26年に新築の高層部分と一体に再開発したもの。

江戸時代からこの日本橋川は物流の要でした。魚河岸もありこの辺は土手蔵と呼ばれて、防火的な意味合いで多くの蔵が並んでいました。明治に入り三菱がここに7つの煉瓦造りの蔵を建て、その風景は広重の浮を絵「江戸橋三菱の荷倉」で有名です。これが関東大震災で倒壊し、昭和通りが出来たのでそれに合わせて新築された。初めてトランクルームという貸倉庫を始めたのはここです。また直接荷揚げできるように、川方向には埠頭がありました。この建物も色々、小説などに登場します。

1階の入り口はこの倉庫の歴史を開設した展示場になっていて、立派な旧ビルを見学できます!

室町エリア

1.日本橋

東京メトロ東西線、浅草線、銀座線「日本橋駅」歩いてすぐ。

言わずと知れた橋自体で有名なもの。江戸時代から初代は慶長8年(1603)に徳川家康の都市計画に基づき作られた。

現在の橋は1911年にかけられた19代目の橋で、数年前に100年記念が盛大に行われました。石造二連アーチ橋で橋の長さ49m、幅27mです。

2.日本国道路元標

東京メトロ東西線、浅草線、銀座線「日本橋駅」歩いてすぐ。

道路元標とは道路の起終点を示す工作物ですが、日本の全て道路の起点となっています。今は橋の横にありますが、都電が走っていた頃までは橋の真ん中にあったそうです。

3.日本銀行

東京メトロ半蔵門線、銀座線「三越前駅」

日本銀行は、日本の中央銀行である。略称は日銀(にちぎん)。唯一の発券銀行として日本銀行券の発行および管理を行う。

日本橋本石町にある本店本館は建築家辰野金吾の設計で1896年竣工。柱やドームなどのバロック様式に、規則正しくならぶ窓などのルネッサンス様式を取り入れた「ネオバロック建築」で、ベルギーの中央銀行を手本にしたとされている。

明治時代の近代洋風建築を代表する作品である。

1974年(昭和49年)に国の重要文化財に指定された。また、上空から見ると『円』に見えることで有名。

4.貨幣博物館

東京メトロ半蔵門線、銀座線「三越前駅」

日本銀行金融研究所内の2階フロアに設置されている博物館。1982年(昭和57年)に日本銀行創立100周年を記念して設置され、1985年(昭和60年)11月に開館した。

日本銀行本店に隣接し、館内には古代から現在に至るまでの「日本の貨幣史」、世界の貨幣・紙幣を紹介する「さまざまな貨幣」、および「テーマ展示コーナー」からなる。発掘された貨幣や、軍票、記念硬貨などが順路毎に約4000点展示されている。また、1億円分の紙幣の重さを体験出来るコーナーもある。

日本銀行が収集してきた日本および国外の貨幣類と、田中啓文から寄贈された「銭幣館コレクション」がもとになっている。

現在はリニューアルのため11月頃まで休館中。入場無料。

5.三越本店

東京メトロ半蔵門線、銀座線「三越前駅」地下直結。

江戸時代の1673年(延宝元年)に、呉服店の「越後屋」(ゑちごや)として創業。現在の商号「三越」は、三井家の「三井」と創業時の「越後屋」からとったものである。

1914年に日本橋本店、ルネッサンス様式の新館落成。鉄筋地上5階・地下1階建てで日本初のエスカレーターが導入された。同時にエレベーター、スプリンクラー、全館暖房などの最新設備が備えられた。エレベーターは今もスケルトンタイプの扉でノスタルジックな雰囲気をかもし出している。また今でもエレベーターガールが常時配置されているが、6台のうち中央2台のみと限定的な運用となっている。

正面玄関の「ライオン像」もこの時設置された。戦火を逃れ現在も日本橋本店正面玄関に設置されている。誰も見ていないときに受験生がライオン像にまたがる、または触ると志望校に合格するという験かつぎも知られている。

1923年、関東大震災により日本橋本店と丸ノ内別館が焼失。

1935年、日本橋本館の増築改修工事が完了。中央ホールが完成。地上7階地下2階建て。東京都選定歴史的建造物に選定されている。

現在、中央ホール2階バルコニーにあるパイプオルガンは、1930年(昭和5年)に輸入されたもので、日本で唯一現存する演奏可能な昭和初期製造のシアターオルガンでもあり、貴重な歴史資料として2009年(平成21年)には中央区民有形文化財に登録された。まだ本格的なパイプオルガンが日本に数台しかない時代だったため大変な評判となり、NHKでは演奏を聞かせるレギュラー番組が組まれ、NHKと三越の間には専用回線まで引かれたという。現在でも金曜、土曜、日曜の午前10時・正午・午後3時の3回、オルガン奏者による生演奏が行われ、その荘重な調べは日本橋三越本店独自の雰囲気をつくるうえで欠くことのできない重要な役割を果たしている。

1932年 三越が建設資金を負担し東京地下鉄道「三越前駅」が開業。日本橋本店地下売場と連絡している。

6.三井本館

東京メトロ半蔵門線、銀座線「三越前駅」歩いてすぐ。

(三越本店裏)

三井財閥(三井合名)の本拠地として昭和4年(1929年)に発祥の地、日本橋に建てられた建物。三井本館としては2代目である。

初代の三井本館も石造りで明治35年(1902年)に完成していたが、大正12年(1923年)の関東大震災で火災をおこし内部が焼失した。修理にて充分使用が可能であったが、三井の将来への業務の拡大、および震災復興のシンボルとしてより大きく建て直された。

当時の三井合名の理事長團琢磨は、この完成を急ぐため震災で混乱していた国内を諦め設計・施工ともアメリカの会社に、「壮麗」「品位」「簡素」を旨として依頼した。

建築様式はアメリカの新古典主義の様式で、重厚なコリント様式の柱が三方向囲んでいる。壁側面上部には、三井がおこなっていた事業を表した石のレリーフが数多く飾られている。そしてレリーフにある直系各社がここに入居した。中はイタリア大理石を多用した荘厳な造りである。構造は関東大震災を教訓に、その2倍の地震にも耐えられるように作られていて、これは現代の耐震基準より厳しいとされる。総工費は当時の金額で、2,131万円といわれる。

地下大金庫の最大厚さ90センチメートルの扉は搬入に際し重量の大きさ(約50トン)から日本橋が損傷する恐れがあるために通過が認められず、川に浮かべ船で運ばれた。

三井合名の理事長「團琢磨」は、昭和7年(1932年)経済不況のさなかにこの本館前で反アメリカを標榜する血盟団員により射殺されたのも有名である。

戦前の建物は多くがすでに建て替えられているが、今でも残る明治生命旧館、第一生命本館、などと並ぶ石造の名建築の一つであり、平成10年(1998年)に国の重要文化財に指定された。

現在は三井不動産の本社、三井住友銀行日本橋支店、三井住友信託銀行日本橋営業部などが入居しているほか、7階には三井家の所蔵品を展示している三井記念美術館が平成17年(2005年)10月8日に開館した。また夜間はライトアップされてきれいですよ!

三井本館の7階にありますが、入り口は右となりの三井タワーにありますのでお間違いないように!

7.コレド室町

東京メトロ半蔵門線、銀座線「三越前駅」地下直結(A6番出口)

JR総武線快速「新日本橋駅」地下直結

2010年10月、三井不動産が中心となって進めている日本橋再生計画の一環として日本橋室町に「COREDO室町」が開業。2014年3月にはそれに続く形で「COREDP室町2」「COREDO室町3」が開業。

「COREDO」の名前の由来は、英語で核を意味する‘CORE’と「江戸」’EDO’をつなげた造語。日本橋は五街道の起点であり、江戸・東京の商業的中心地として栄えてきた歴史・伝統豊かなエリアであることから、そこから始まる新しい日本橋が東京の商業の「核」となるという想いが込められている。

日本全国の「食」やこだわりの「モノ」を販売する店、日本橋初のシネマコンプレックス、深夜も営業を行う飲食店やライフスタイル提案型の雑貨店など合わせて16施設153店舗が出店している。かつての日本橋の賑わいを再現すべく、暖簾(のれん)や行燈(あんどん)など和のテイストをモチーフとした外装デザインが施され、街歩きの楽しさが演出されたつくりになっていますので是非見てみてください!

8. 福徳神社(芽吹神社)

東京メトロ半蔵門線、銀座線「三越前駅」

コレド室町裏

主祭神は倉稲魂命〈うかのみたまのみこと〉で 五穀主宰の神。日本書紀では倉稲魂命、古事記では宇迦之御魂神と表記する。

武蔵野の村落である福徳村の稲荷神社として祀られ、その地名をとって社号としており、貞観年間(清和天皇・八五九~八七六年)から1千年以上の歴史を持つ。

元来武将の信仰があつく、源義家が深く崇敬されていたと伝わっている。徳川家康公も参詣は数度に及んだ。さらに、二代将軍秀忠公は慶長19年(1614)正月八日に参詣し、「福徳とはまことにめでたい神号である」と賞賛した。この時、当社古例の椚の皮付きの鳥居に、春の若芽の萌え出でたのをご覧になり、別名を「芽吹神社」とした。

2014年10月、新社殿が完成し一般参拝が始まった。都市化の波に押され、近年はビルの屋上や谷間を転々としていたが、一帯の再開発にあわせ整備された。

社殿は防火地域のため純木造ではないが鉄骨造りにした上で表から見える部分にはふんだんに吉野ヒノキを使っている。屋根は銅板ぶきである。夜間はライトアップもされ、終日参拝できる。地下には災害用の備蓄倉庫も設けている。神社の隣に、約1千平方メートルの「鎮守の森」を2016年度までに造り、地下には商業スペースを設ける計画となっている。

9. 日本橋魚市場跡

東京メトロ半蔵門線、銀座線「三越前駅」(B6出口)

江戸時代は日本橋と江戸橋の橋の間の日本橋川の北側が江戸の胃袋を満たす魚市場でした。歌川広重の有名な浮世絵の東海道五十三次の一番目にも描かれています。(魚河岸日本橋)もちろん当時は水運で魚を運ぶ必要があったためでした。

江戸時代は、始めは徳川家康が大阪から連れてきた漁師が佃島に居を構えて獲った江戸前のお魚を、日本橋川でここに運び幕府に献上し残りをここで販売したのが始まりです。

ここの魚市場は、江戸で一日に千両のお金が動く三つのうちの一つといわれにぎわいました。(あとは金両替商と花街の三つです)

近代になると白壁の倉も多くひしめいて繁盛し、細かい水路もあり明治になってもここは運送に便利な場所でありました。

だが1923年9月1日(大正12年)関東大震災で壊滅的に倒壊して、手狭、輸送手段の変化のため築地に新しい土地を求めて移転しました。(築地はその名前の通り、埋め立て地です。多くは築地本願寺と檀家が埋め建てた土地です。都は築地本願寺の墓地を杉並・和田に移して築地に市場の土地を確保したそうです。)

その魚河岸の記念碑が、日本橋を京橋方向から渡った右側にあります。

人形町エリア

安産の神様として有名。

近くには参拝する妊婦さんのマタニティー用品の店などが多くあります。

福岡県・久留米市にある久留米水天宮の分社で、祭神は久留米水天宮と同じ天御中主神・安徳天皇・高倉平中宮(建礼門院、平徳子)・二位の尼(平時子)である。江戸時代より安産・子授けの神として人々から厚い信仰を集める。現在は社殿改築のため、日本橋浜町に仮宮が設けられている。

久留米の水天宮は久留米藩歴代藩主(有馬家)により崇敬されていたが、文政元年(1818年)9月、9代藩主有馬頼徳が江戸・三田の久留米藩江戸上屋敷に分霊を勧請した。これが江戸の水天宮の始まりである。

明治4年(1871年)、有馬家屋敷の移転とともに赤坂に遷座し、翌明治5年(1872年)、有馬家中屋敷のあった現在の日本橋蛎殻町二丁目に移転した。平成25年(2013年)3月1日、日本橋浜町の明治座そばに仮宮が設けられ遷座された。

新社殿の完成は平成28年(2016年)の予定。有馬家との縁は続いており、2013年現在の宮司有馬頼央は、有馬家の当主である。

2.明治座

東京メトロ日比谷線「人形町駅」

都営新宿線「浜町駅」

明治時代からの長い歴史を持つ「日本橋明治座」は、「銀座歌舞伎座」「新橋演舞場」「お堀端帝劇」などとともに、東京を代表する劇場として親しまれてきた。1873年(明治6年) に喜昇座(きしょうざ)として創建された本劇場は、初期には焼失と再建を繰り返しながら成長し、その度に名称も久松座(ひさまつざ)、千歳座(ちとせざ)とめまぐるしく変わっていった。1893年(明治26年)に初代市川左團次が千歳座を買収して座元となり、これを明治座と改称するに及んでやっとその名が落ち着き、今日に至っている。

明治座は戦前から戦後昭和の一時期までは、歌舞伎や新派の殿堂として知られた。その後は時代劇公演や、時代劇俳優や演歌歌手など年配に好まれる芸能人が座長となった歌謡ショー形態の公演が中心となった。2000年代に入るとテレビ局との提携による現代劇や観劇者の世代を引き下げたミュージカル形態の公演もおこなわれるようになった。舞台設備には、宙乗り装置も常備されている。各階のロビーには所蔵絵画が多数展示されており、美術館のような雰囲気を醸し出している。

3.甘酒横丁(あまざけよこちょう)

東京メトロ日比谷線「人形町駅」

都営浅草線「人形町駅」

人形町駅を出てすぐの「甘酒横丁」交差点から明治座までの約400mの小さな通りが甘酒横丁と呼ばれる通りで昔ながらの老舗や名店がたくさん並んでいます。明治初期に横丁の入り口に甘酒屋があったことから名づけられたといいます。

今でも酒店や和菓子店などの店頭では甘酒が売られ、下町情緒が感じられる散歩道として多くの人に愛されています。

4.東京シティエアターミナル

東京メトロ半蔵門線「水天宮駅」

箱崎町にあるバスターミナル・専門店街。略称はT-CAT(ティーキャット)。

東京国際空港へのバスターミナルとして1972年7月1日に開業した。1978年に新東京国際空港(現在の成田国際空港)の開業にあわせ都内から海外への出入り口の一端を担うようになり、以来ターミナルで搭乗手続きや出国審査の手続きが可能であったが2002年末に全て撤退・終了した。現在はリムジンバスのターミナルとして機能している。廃止された搭乗手続きカウンター跡には各種店舗やレストランなどが入居している。

5.東京証券取引所

東京メトロ日比谷線、東西線「茅場町駅」

テレビなどでおなじみの「日本の株式市場のメッカ」、日本最大の金融取引所です。

日本最大の金融商品取引所である。略称は「東証(とうしょう)」。

1949年4月1日に証券業者(後の証券会社、現在の金融商品取引業者)を会員とする東京証券取引所として設立。2001年11月1日に組織変更し、株式会社東京証券取引所となった。

設立以来、大阪証券取引所及び名古屋証券取引所と共に「三市場」と称され、日本を代表する金融商品取引所として日本経済の成長に貢献してきた。また世界的に見てもニューヨーク証券取引所やロンドン証券取引所と並んで「世界三大市場」に挙げられ、世界経済の中枢の一角を担ってきた。なお、前身は日本初の公的な証券取引機関である東京株式取引所。

6.日枝神社日本橋摂社

東京メトロ日比谷線、東西線「茅場町駅」

千代田区永田町にある日枝神社の摂社(本社に付属し、その祭神と縁故の深い神を祀った神社)が茅場町にあります。

江戸時代(寛永年間)に江戸三大祭の山王祭の際、神輿の休息所である御旅所として境外摂社になりました。

二年に一度の山王祭りの際には盛大な「下町連合渡御」の各町会の神輿行列のスタート地点になります。

都心のオフィスビルに囲まれていますが、大変静かで緑豊かな広い空間がここにあります。

大晦日には、地元の飲食店会の出店で賑わいます。

7.浜町公園

都営新宿線「浜町駅」歩いてすぐ。

日比谷線人形町駅から甘酒横丁を明治座に向いその先隅田川の川べり

当公園は、1923年に発生した関東大震災によって壊滅的な被害を受けた東京の復興事業の一環として災害時の大規模公園の必要性から隅田公園(台東区、墨田区)、錦糸公園(墨田区)と並んで計画されたものである。当地には江戸時代は熊本藩主・細川氏の下屋敷があり、明治期以降も細川家の邸宅があったが、公園として整備され、1929年に開園した。

公園内には広場のほか、1861年に熊本藩主・細川斉護によって建てられた、加藤清正を祀る清正公寺がある。清正公寺は当地がまだ細川家のものであった頃からも一般にも公開されていた。現在では園内にデイキャンプ場や運動広場の他、中央区立総合スポーツセンターがある。付近では貴重な緑地スペースとして現在に至るまで周辺住民のみならず浜町付近を利用する人に多く利用されている。

8.伝馬町牢屋敷跡

東京メトロ日比谷線「小伝馬町駅」出口傍

江戸時代囚人などを収容した牢屋敷(時代劇でよく登場する場所です)がありました。始めは常盤門のそばに置かれましたが、延宝5年(1677)にここに移りました。

現在は十思公園、大安楽寺、身述別院などになっています。

十思公園内では発掘調査した江戸時代の牢獄を見ることが出来ます。また今年平成27年のNHK大河ドラマに登場する幕末の志士「吉田松陰」が処刑された記念碑もあります。

この十思公園には「銅鐘 石町時の鐘」もあります。これは江戸時代に日本橋石町にあった時間を告げる鐘をここに移築したものです。江戸の大火でここの鐘も三回焼きだされて、これは宝永八年(1711)に鋳造された宝永時鐘といい東京都指定有形文化財です。

以前は公園の隣に「十思小学校」ありましたが現在は「十思スクエア」となり高齢者福祉施設があります。そのなかに中央区区営「十思の湯」というお風呂屋さんもあります。一風呂浴びて観光もいいでしょう。

9.日本橋横山町馬丁問屋街・新道通り会 ―日本最大の現金卸問屋街―

都営浅草線「東日本橋駅」、都営新宿線「馬喰横山駅」

日本橋の北に位置する、浅草橋に近い場所です。ここに江戸時代から続く衣料品、洋装品、などの繊維問屋街があります。また靴・鞄・袋物やボタン・手芸品・化粧品などの小間物のお店もあり、今でも合わせて120店以上ある、日本最大の問屋街です。

横山町と馬喰町とからなりますが、江戸時代の頃は横山町がまず問屋街となり、馬喰町は江戸時代前から馬の市が立つ町でした。名前の由来は博労(馬の価値を査定し、売買、仲介する人)の頭が何人もここに住んでいたためと言われています。

平和な江戸時代には、上京してくる人々の便が良いので旅籠がここに多くできて、江戸一の旅館街となりました。

するとここに泊まるお客相手に江戸土産として色々な小間物を売るお店ができて、やがてここも問屋街になりました。そして両方が一緒になり今の大きな問屋街に発展しました。

国内の繊維品が衰退して輸入品が多くなり、またスーパーなどの流通革命がおこり昭和30,40年代のような賑わいはありませんが、自分好みのおしゃれを楽しみたい方にはお勧めの街です。

小売りをしているお店もありますし、食事処も多くあります。行楽もかねてぜひ訪れてみてください。